Projects

プロジェクト

Projects

主な取り組み

先進技術の集合体として、脱炭素の社会実装に挑む。

Climate Microtech Allianceでは、個人技術者や小規模企業の力を結集し、独創性と実現性を兼ね備えたプロジェクトを推進しています。以下は、その代表的な取り組みです。

Key Initiatives

As a group of cutting-edge technologies, we are working to implement decarbonization in society.

The Climate Microtech Alliance brings together the power of individual engineers and small businesses to promote projects that combine originality and feasibility. Below are some of our key initiatives.

Our Project 01

省エネ洋上電力獲得船プロジェクト

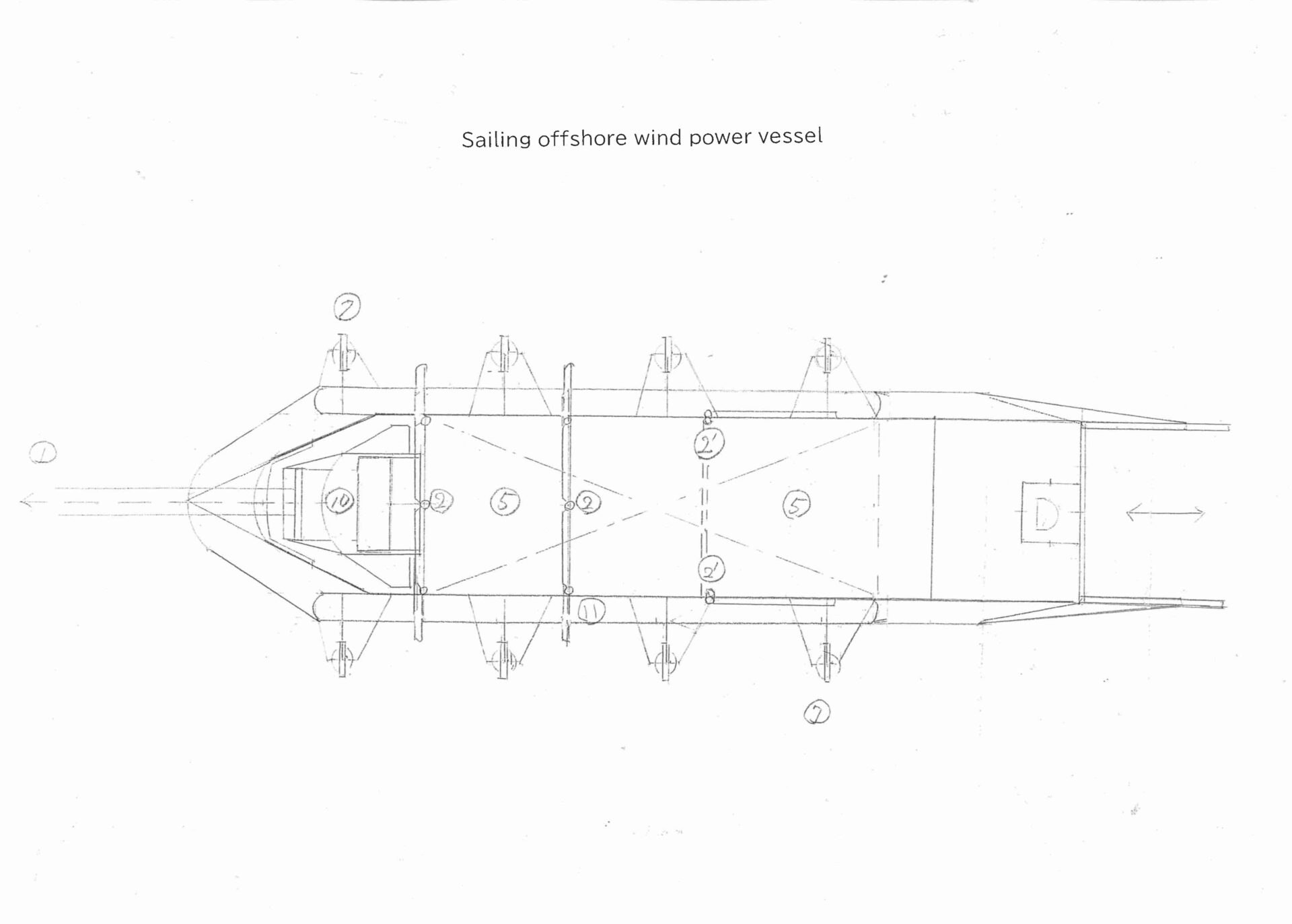

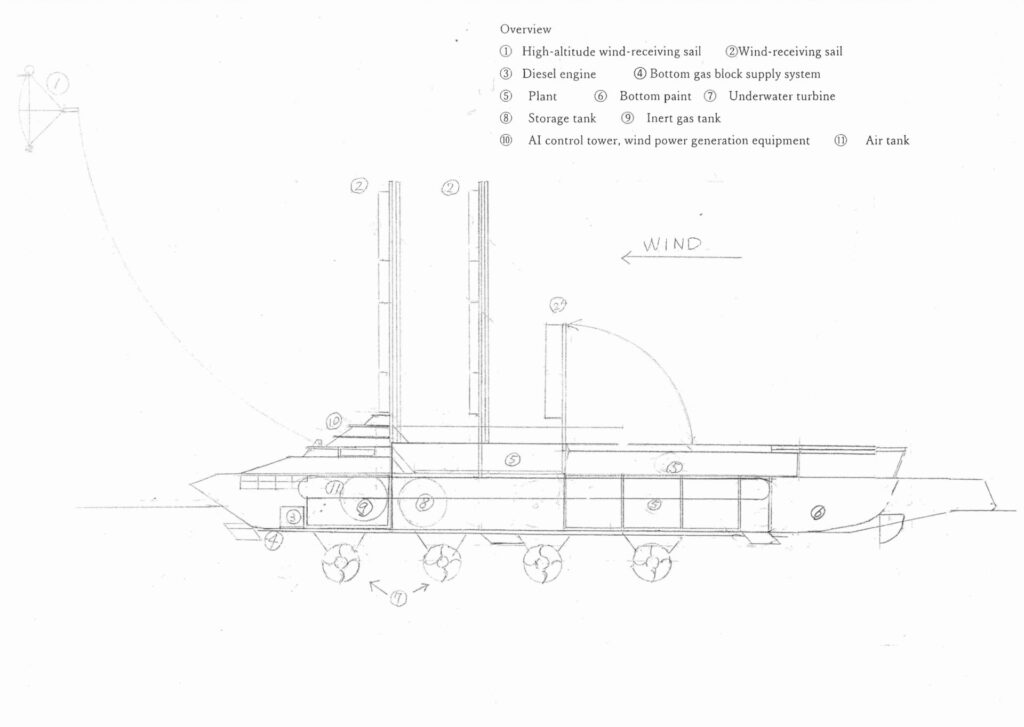

帆走型洋上風力発電船(OEHV)構想の進化系モデル

本構想は、故・青木繁光氏が発案し、NEDOにも申請された帆走型洋上風力発電システム「Ocean Energy Harvesting Vessel」をベースに、更なる技術・性能向上・応用性を加えてアップデートしたものです。自然エネルギーの最大活用、CO₂の資源化、洋上生産プラントの融合を目的としています。

Energy-Saving Offshore Power Harvesting Vessel Project

An evolved model of the sailing offshore wind power vessel (OEHV) concept

This concept is based on the “Ocean Energy Harvesting Vessel,” a sailing offshore wind power generation system originally proposed by the late Shigemitsu Aoki and submitted to NEDO, and is an updated version incorporating further technological improvements, performance, and applicability. Its goals are to maximize the use of natural energy, convert CO₂ into a resource, and integrate it into an offshore production plant.

主な技術構成とポイント

| 応用展開 |

|---|

| 定置型洋上電力コンビナート:日本海流の洋上にメガフロートの建設。海中に複数の発電機とフロート上に風力発電機。 |

| 全自動運用船(自航電力獲得船) |

| 長距離航海船に帆と2対の海中発電機設置 |

| 船により島々をめぐり廃プラ処理をする |

Key Technology Components and Key Points

| Applications |

|---|

| Stationary Offshore Power Plant: Construction of a mega-float on the Japan Current. Multiple underwater generators and a wind turbine on the float. |

| Fully Autonomous Ship (Self-Powered Ship) |

| Long-distance vessel equipped with sails and two pairs of underwater generators |

| Ship travels around islands to process waste plastic |

Ultra Energy-Saving Renewable Energy Harvesting Ship

— A Next-Generation Vessel in Harmony with Nature —

1. High-Altitude Helium Wind Sail System (Helium Gas + High Position Wind Sail)

To capture strong upper-level winds over the ocean, the vessel employs a wind sail lifted by helium gas.

A counterweight beneath the sail ensures stability, allowing the system to utilize continuous high-altitude wind as a propulsion source.

2. Wind-Receiving Sails

Multiple masts are installed on the ship, with electric motors controlling the raising and lowering of the sails.

The system continuously harnesses tailwinds and combines them with high-altitude winds to maximize propulsion efficiency.

The sails are made of polyester-based Dacron, a fabric that offers both elasticity and high tensile strength.

Metal vapor deposition can be applied when additional reinforcement is required.

In addition, by supplying air bubbles beneath the hull and using a low-friction coating, hydrodynamic resistance is minimized to the greatest extent possible.

3. Biofuel Diesel Power Generation System (Biofuel Diesel Engine + Generator)

The vessel uses BDF (Biodiesel Fuel) and HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) as its main energy sources.

Both are carbon-neutral fuels, effectively offsetting CO₂ emissions.

Generated electricity powers the propulsion propellers, onboard systems, and battery storage.

Tests have confirmed that adding hydrogen to BDF can reduce fuel consumption by up to 50%.

4. Ship Bottom Air-Bubble Supply Device

Initially designed for full-bottom air supply, the system has been optimized to provide partial, balanced gas injection to specific hull areas, improving stability.

Through refined hull geometry and fin configuration, stable navigation is maintained.

A high-performance seawater mixing device enables nanobubble oxygenation, supplying oxygen to low-oxygen marine regions.

5. Offshore Plant & Storage System (Various Factories & Storage Tanks)

The ship can host multiple onboard decarbonization and circular resource plants, including:

- UCDI Microbe (Prof. Yukawa, CO₂ Resource Conversion Institute)

Converts CO₂ and H₂ into proteins, plastics, and isobutanol.

This next-generation bio-material can multiply from 1g to 16 tons within 24 hours. - Equatic Technology

Electrolyzes seawater to convert CO₂ into calcium carbonate (CaCO₃) while generating hydrogen as a byproduct.

Incorporates NASA’s oxygen-generating electrode technology. - Mechanochemical Hydrogen Production (Hiroshima University Research Team)

Utilizes physical reactions through impact and friction (ball milling) to produce hydrogen.

When combined with advanced mixing devices, continuous H₂ generation becomes feasible.

By integrating these technologies, the ship achieves a self-sustaining “offshore CO₂-to-resource and hydrogen-production system.”

6. Advanced Hull Coating

The hull is coated with eco-friendly materials that minimize drag and prevent biofouling.

- Fluorine-based hydrophobic coatings

- Lotus-leaf-inspired superhydrophobic structures (Developed by Dr. Masanobu Naito, NIMS)

- Hydrogel-based hydrophilic coatings (Reduce wave-making resistance by up to 20%)

These coatings balance marine ecological protection with enhanced energy efficiency.

7. High-Efficiency Generation Propeller

This is the ship’s core technology.

The propeller design offers superior rectification and propulsion efficiency.

A dual counter-rotating structure and controlled void ratio further improve power generation performance.

Based on the proven tidal systems by Orbital Marine Power (O2, Scotland), the ship envisions eight 5MW-class units.

Future composite large-scale CFRP blades developed by Japanese companies (e.g., Nakashima Propeller, Mitsubishi Chemical) are anticipated.

8.9.11 CO₂ and Inert Gas Storage Tanks

These tanks store CO₂, H₂, and other gases used in the onboard plants.

For vessel balance under varying wind conditions, tanks are installed on both port and starboard sides.

10. AI Control Tower & High-Altitude Sail Management System

AI continuously analyzes navigation, weather, and power generation data in real time.

It integrates wind direction, wind speed, and ocean current information to automatically optimize sail angles and navigation routes.

Linked to the central command onshore, it enables comprehensive energy management.

With next-generation solid-state batteries, the ship aims for a fully autonomous energy circulation system.

Vision

“A Moving Power Plant that Transforms CO₂ into Resources”

Harnessing nature’s forces to create a sustainable cycle of energy, environment, and resources,

this vessel contributes to the realization of a truly sustainable future society.

概要

Ultra Energy-Saving Renewable Energy Harvesting Ship

― 自然と調和する次世代エネルギー船 ―

1. 高感度ヘリウム風帆システム(Helium Gas + High Position Wind Sail)

風層の強風層を活かすため、ヘリウムガスで浮上させる受風帆を採用。

下部にウェイトを設けて安定性を確保し、上空の持続的な風力を推進エネルギーとして利用する。

2. 受風帆(Wind-Receiving Sail)

船体に複数のマストを設置し、電動モーターにより帆の昇降を制御。

常に追い風を活用し、高位置風との組み合わせで推進効率を最大化する。

帆材は適度な伸縮性と高耐荷重性を兼ね備えた**ポリエステル系 Dacron(ダクロン)**を採用。

3. バイオ燃料ディーゼル発電システム(Biofuel Diesel Engine + Generator)

船体には**BDF(バイオディーゼル燃料)およびHVO(Hydrotreated Vegetable Oil)**を使用。

これはカーボンニュートラル燃料であり、CO₂排出は実質オフセットされる。

発電した電力は、電動推進プロペラ、船内電力、バッテリー充電に供給される。

さらにBDFに水素を添加することで燃料消費を最大50%削減することを確認済み。

4. 船底気体ブロック供給装置(Ship Bottom Air-Bubble Supply Device)

三菱重工業や北海道大学によるマイクロバブル技術を発展させ、気体ブロック供給方式を採用。

ベルヌーイ原理とベンチュリ効果を応用し、摩擦抵抗を劇的に低減する。

気泡によって船底と海水の摩擦を低減し、航行抵抗を劇的に低減する。

船底形状の最適化とフィン構造のバランス設計により、安定航行を維持。

さらに、海水取入口に高性能混合デバイスを搭載し、酵素のナノバブル化による海洋酸素供給を実現。

これらは貧酸素海域費の改善にも寄与する。

5. 洋上プラント&貯蔵システム(Various Factories & Storage Tanks)

船上では複数の脱炭素・資源循環プラントを展開可能。

- UCDI菌(CO₂資源化研究所・湯川教授)

CO₂とH₂から増殖し、タンパク質・プラスチック・イソブタノールを生成。

1gが24時間で16トンに増殖する可能性を持つ次世代バイオ素材。 - Equatic 社技術

海水を電気分解し、CO₂を炭酸カルシウム(CaCO₃)へ変換。

同時に副生水素を得る脱酸素技術。NASAの酸素優先生成電極技術を応用。 - メカノケミカル水素製造技術(広島大学研究チーム)

ボールミル衝撃や摩擦を利用した物理的反応により、水素を生成。

今後、高性能混合デバイスとの組み合わせにより、連続的なH₂生産を目指す。

これらの技術を統合することで、「海上でCO₂を資源化し、水素を生産する自立型システム」が実現可能となる。

6. 船底塗料(Advanced Hull Coating)

環境負荷を与えず、摩擦抵抗を最小化する新素材塗料を採用。

- フッ素系撥水塗料

- 超撥水性ハスの葉構造(NIMS・内藤正信氏開発)

- ハイドロゲル系親水性塗料(造波抵抗20%削減効果)

これらを組み合わせ、海洋生物の付着防止と省エネルギー化を両立。

7. 発電プロペラ(High-Efficiency Generation Propeller)

本船の中核技術。

整流性と推進効率に優れ、2重反転構造やボイド率制御により発電性能をさらに向上。

スコットランドO2 Orbital社の潮流発電実績を参考に、5MW×8基の搭載を想定。

将来的には日本企業(ナカシマプロペラ、三菱ケミカル等)による複合大型CFRPブレードの開発が期待される。

8. 9.11炭酸ガス・イナートガス貯蔵タンク

プラントで使用するCO₂・H2・N₂等を安定的に貯蔵。

突風などによる船体バランス変化に対応するため、船体両舷に設置。

10. AI管制塔・高度受風帆制御システム

AIが航行・気象・発電状況をリアルタイム解析。

風向・風速・海流データを統合し、最適な帆角・航路を自動制御。

また、本社との通信連携により全体のエネルギーマネジメントを行う。

次世代の全個体電池を搭載することで、完全自立型のエネルギー循環船を目指す。

Vision

「海を動く発電所、そしてCO₂を資源に変える船」

自然の力を利用し、エネルギー・環境・資源を循環させることで、持続可能な未来社会の実現に寄与する。

Utilization of Carbon Dioxide Institute Co., Ltd.

食料問題と地球温暖化問題の同時解決めざす東大発ベンチャー CO2資源化研究所【Zoom up!企業ニュース】

空気の泡に覆われた鉄球が水に沈むと水の抵抗が激減することを科学者が実証

帆走型洋上風力発電システム 日本海事協会、産総研、商船三井、太陽工業

Our Project 02

自立型風力発電機の開発

早期始動・強風対応・軽量化を両立する新世代風力発電機

Development of a Standalone Wind Turbine

A new-generation wind turbine that combines fast start-up, strong wind resistance, and lightweight design.

Our Project 03

非食用植物油由来バイオ燃料製造

ポンガミア種などを用いた持続可能型燃料の提案

Biofuel Production from Non-Edible Vegetable Oils

Proposing sustainable fuels using Pongamia seeds and other crops

Our Project 04

海水からの炭酸カルシウム(CaCO₃)製造支援

Equatic社の技術と、独自のナノバブル気液混合装置によるCO₂固定化

Supporting the production of calcium carbonate (CaCO₃) from seawater

CO₂ fixation using Equatic’s technology and a unique nanobubble gas-liquid mixer

Our Project 05

余剰汚泥処理と砂漠緑化計画

活性汚泥 × スーパー光合成細菌でCO₂削減+緑化実現

Excess Sludge Treatment and Desert Greening Project

Activated Sludge x Super Photosynthetic Bacteria: CO₂ Reduction and Greening

Our Project 06

メカノケミカルによる水素・アンモニア製造

摩擦・衝撃・せん断による新しい水素生成技術

Hydrogen and Ammonia Production Using Mechanochemical Methods

A New Hydrogen Generation Technology Using Friction, Impact, and Shear

Climate Microtech Allianceは、これらの技術群を有機的に組み合わせ、脱炭素を「経済活動の中心」に据えたプロジェクト創出を目指しています。専門機関・企業・自治体・大学などとの共同開発、実証支援、事業化協力を積極的に行っております。

Climate Microtech Alliance aims to organically combine these technologies to create projects that place decarbonization at the “center of economic activity.” We are actively engaged in joint development, demonstration support, and commercialization cooperation with specialized institutions, companies, local governments, universities, and others.

お問い合わせ

個人の方は以下のメールアドレスにお問い合わせをして下さい

decarbon-lsn01@biscuit.ocn.ne.jp

Inquiries

For individual inquiries, please contact the following email address:

decarbon-lsn01@biscuit.ocn.ne.jp

405 Minami-Kashiwa 1-4-8, Kashiwa City, Chiba Prefecture, 277-0855

Decarbonization techno-producer aiming to promote a climate-friendly society through valuable technology

Lee Soo Nam

TEL 090-2491-6541